Disabilitas dan Perempuan Adat: Ketahanan Warga Lewat Interseksionalitas

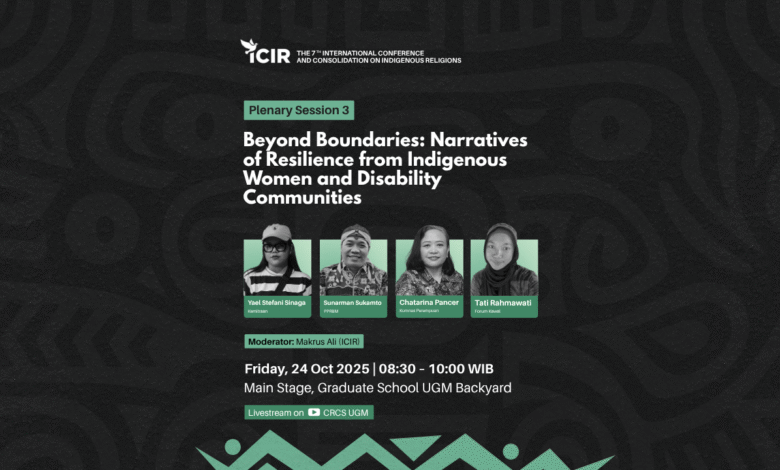

Recap Plenary Session 3: Beyond Boundaries - Narratives of Resilience from Indigenous Women and Disability Communities

Mendukung resiliensi kelompok marginal membutuhkan pendekatan interseksional. Seperti yang disarankan Kimberle Crenshaw (1993), interseksionalitas adalah cara untuk melihat secara politis bahwa diskriminasi bisa terjadi secara berlapis alih-alih tunggal. Perspektif seperti ini bisa membantu untuk melihat tantangan, hambatan, dan beban apa saja yang berkaitan dengan permasalahan struktural yang dihadapi kelompok marginal seperti disabilitas dan perempuan adat.

Dalam pengertian ini, langkah struktural yang berkeadilan dan inklusif pun harus turut dikonstruksi secara menyeluruh. Hal itu menjadi pembahasan dalam topik plenary session 3 dari the 7th Internasional Conference and Consolidation on Indigenous Religions bertajuk “Beyond Boundaries: Narratives of Resilience from Indigenous Women and Disability Communities”.

Kami ada sebagai disabilitas, bukan untuk dibedakan

Masalah utama untuk membangun tatanan masyarakat yang inklusif bagi disabilitas adalah hak-haknya yang terabaikan. Pengabaian ini berlangsung sejak para penyandang disabilitas masih anak-anak. Lingkungan masyarakat, dan termasuk orang tua sendiri, memandang secara keliru kehadiran mereka sebagai aib, anak yang akan selalu bergantung dan kehilangan potensi, dan tidak punya masa depan.

Pandangan ini mendorong sikap yang turut keliru dalam memperlakukan penyandang disabilitas. Alih-alih mendapatkan kesempatan yang sama dan memberdayakannya agar lebih mandiri, penyandang disabilitas terpaksa hidup dalam isolasi dan eksklusi sosial, hidup di sisi pinggiran masyarakat, menghadapi prasangka dan pelbagai diskriminasi, dan menerima perasaan kasihan berlebihan.

Sunarman Sukamto, Direktur Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (PPRBM) Solo mengungkapkan bahwa hambatan utama penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan dapat dilihat secara kultural, instruktur, dan struktur. “Disabilitas bukanlah masalah individu semata, tetapi merupakan perpaduan antara hambatan individu dengan hambatan interaksi dan partisipasi,” ujarnya.

Oleh karenanya, semua pihak harus memiliki perspektif dan sikap mendukung resiliensi penyandang disabilitas. “Alangkah indahnya kalau anak-anak difabel itu mulai dari keluarga sudah diberdayakan, diberi tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dia bisa lakukan,” Sunarman berpendapat.

Bhinneka Tunggal Ika, sebagai sebuah semboyan negara, harusnya tidak selalu melihat dari perspektif keberagaman agama dan etnis yang ada di Indonesia yang harus dijaga, tetapi juga kepada penyandang disabilitas. Indonesia pun mengakui 21 hak penyandang disabilitas dalam UU No. 8 tahun 2016, ditambah mengenai hak perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas. Dengan demikian, menurut Sunarman, negara harus mewujudkan struktur penataan layanan masyarakat dan langkah kebijakan yang dapat memberi ruang adil dan setara.

Kerentanan perempuan disabilitas

Chatarina Pancer dari Komnas Perempuan berpendapat bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan kerentanan berlapis dan saling bertaut.

Pada lapisan pertama berkaitan dengan kemiskinan, keterpencilan, imobilitas, dan birokrasi layanan yang rumit. Pada lapisan selanjutnya, perempuan menghadapi tantangan akan kualitas, aksesabilitas, dan akuntabilitas layanan yang tidak responsif. Kemudian, lapisan ketiga adalah berbasis identitas akibat usia, gender, kebutuhan khusus, identitas seksual, agama, dan etnis.

Chatarina memaparkan catatan Komnas Perempuan sepanjang 2024 mengenai perempuan disabilitas dalam kasus kekerasan. Tercatat bahwa mereka menjadi korban dalam 164 kasus di Indonesia. Perempuan dengan disabilitas mental adalah yang paling tinggi dengan 55 kasus.

“Perempuan punya kerentanan sendiri berdasarakan ketiga lapisan tersebut dengan faktor relasi kuasa,” terang Chatarina. Pada perempuan disabilitas, ia mendapati bahwa penanganan kasus kekerasan seksual sering kali ditangani dengan keterbatasan pengetahuan dan perspektif aparat dalam memahami disabilitas. Polisi pun selama ini tidak menyediakan juru bahasa isyarat di pelbagai pemeriksaan kasus kekerasan untuk perempuan dengan disabilitas pendengaran.

Hal ini yang disarankan Komnas Perempuan agar pendampingan disabilitas dan pelatihan aparat penegak hukum diperlukan. Tujuannya adalah mendorong penyelesaian kasus sekaligus membantu pemulihan psikologis dan sosial korban yang memadai.

Beban ganda perempuan adat

Sejak 2023, Tati Rahmawati, salah satu warga Kasepuhan Jamrut, Lebak, Banten, bergabung dengan Forum Konsolidasi dan Advokasi Wilayah Adat Lebak (Forum Kawal). Dia berpartisipasi dalam pemetaan partisipatif hutan yang kini sedang diajukan ke pemerintah daerah. Bersama teman-teman, ia membuat Gardu Taman Baca sebagai sarana literasi masyarakatnya untuk memiliki wawasan luas sekaligus mempertahankan kebudayaan dan adat istiadat kasepuhan.

Terinspirasi dari gerakan itu, Tati berencana membentuk forum sebagai sarana gerakan perempuan di kampungnya. Rencana tersebut berkembang atas kondisi perempuan adat yang selama ini memikul “beban ganda”. Beban ini seperti pekerjaannya sebagai petani dan waktu untuk keluarga yang membuat mereka absen untuk mengutarakan aspirasinya.

“Kita sebagai perempuan mendorong pembentukan forum perempuan yang di sana menampung aspirasi bagi perempuan-perempuan adat demi ide-ide yang dapat membangun desa dan komunitas,” kata Tati. “Harapannya, perempuan dapat mencurahkan keresahan-kersahan mereka yang saya lihat sendiri, tentang krisis ekonomi dan beban ganda yang dialami mereka.”

Beban ganda ini juga ditemukan kepada perempuan adat Suku Anak Dalam. Berdasarkan riset lapangannya, Yael Stefani Sinaga dari Kemitraan mendapati bahwa beban ganda dapat menjadi diskriminasi dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan adat. Oleh karenanya penting untuk melihat permasalahan secara interseksionalitas, yakni berkaitan dengan isu perempuan, isu adat, isu masyarakat miskin, dan isu kerentanan lainnya dalam satu subjek.

Yael memetakan bentuk diskriminasi berlapis tersebut yang saling berkaitan, yakni ekologis, ekonomi, gender, kekerasan, kesehatan, dan hukum dan administrasi. Perempuan Suku Anak Dalam punya kedekatan dengan alam sekitarnya, termasuk pengetahuan kalender panen dan pemahaman khasiat vegetasi hutan. Namun deforestasi besar-besaran terjadi di Jambi, berubah menjadi perkebunan sawit.

Perubahan bentang alam ini memengaruhi kehidupan masyarakat adat kepada sumber pendapatan ekonomi yang bergantung dari pekerjaan informal rendah seperti pengumpul berondol sawit. Pekerjaan ini memberikan upah yang sangat rendah dan rentan akan tindakan kekerasan dari dalam keluarga.

Kemiskinan menjadikan perempuan sulit untuk mendapatkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga mereka. Dari kebiasaan yang dulu dapat dengan mudah mendapatkan daging dan sayuran di hutan telah berganti dengan berbelanja ke pasar yang jauh dan memungut biaya. Hal ini yang pada akhirnya menyebabkan krisis gizi dan malnutrisi banyak ditemukan di Suku Anak Dalam. Sementara, akses kesehatan menyulitkan mereka karena ketiadaan KTP yang mengharuskan mereka memiliki tempat tinggal permanen.

Tantangan lainnya bagi Suku Anak Dalam adalah stigma. Berdasarkan eksplorasinya (her) di Jambi, Yael mencatat bahwa Suku Anak Dalam digambarkan oleh orang luar sebagai menjijikkan, berbau tidak sedap, dan terbelakang. “Stigma dan rasisme itu yang akhirnya membuat Suku Anak Dalam kesulitan dan ditolak dalam mengakses layanan,” terang Yael.

Pemerintah sempat punya kepedulian terhadap mereka, namun gagal karena tidak melihat kerentanan berlapis ini. Pemerintah membuat pemukiman untuk Suku Anak Dalam yang sebelumnya nomaden, namun tidak memikirkan soal sanitasi, kebersihan, dan makna penting dari adat istiadat nomden Suku Anak Dalam itu sendiri.

“Kita harus mengintegrasikan interseksionalitas dalam kebijakan sosial nasional. Kalau tidak melihat itu, kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat dan nilai budaya,” Yael menekankan. Penentu kebijakan seharusnya memikirkan solusi yang tepat dan tidak mengabaikan konteks dalam masyarakat adat nomaden supaya mendapatkan akses layanan dan hak mereka.

Ia juga menyarankan agar adanya penguatan kapasitas dan literasi, khususnya untuk perempuan adat, yang terlibat dengan lintas isu. Keterlibatan dalam lintas isu memungkinkan cara pandang bersama dalam melihat kelompok rentan dan marginal dalam sistem negara untuk mendapatkan keadilan. Tentunya, perempuan adat harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi.

Kesimpulan: Melepas beban ganda, mendukung keadilan interseksional

Kelompok marginal, khususnya penyandang disabilitas dan perempuan adat, menghadapi tantangan berlapis yang kompleks dan saling bertaut. Penyandang disabilitas mengalami pengabaian hak dan eksklusi sosial sejak usia dini karena hambatan kultural dan struktural yang mengakar. Kerentanan ini semakin menjadi berlapis bagi perempuan disabilitas dengan risiko kekerasan lebih tinggi dan juga menghadapi kegagalan hukum yang responsif.

Demikian pula pada “beban ganda” pada perempuan adat, seperti Kasepuhan Jamrut dan Suku Anak dalam, di mana diskriminasi gender diperparah dengan kemiskinan, perampasan ruang hidup, dan stigma sosial yang berkontribusi pada isu-isu lainnya.

Chatarina menyarankan bahwa dalam penanganan diskriminasi terhadap perempuan secara interseksional memerlukan keadilan yang menyeluruh. Setidaknya ada tiga undang-undang yang harus diperhatikan, yakni UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU PKDRT tahun 2004, dan UU TPKS. Ketiganya memberikan kerangka pemahaman hak perempuan dan mewujudkan perlindungan dalam penyelesaian kasus berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan.

Lebih lanjut, Chatarina memperkenalkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) sebagai kerangka yang diperkenalkan Komnas Perempuan sebagai kerangka koordinasi antarlembaga dan isu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sistem ini mewujudkan keterpaduan antarlembaga agar responsif dalam menanggapi isu gender, dan berorientasi pada korban. Tidak sampai dalam penyelesaian kasus saja, sistem ini menghendaki pemulihan, kebutuhan, dan penegakkan martabat korban agar bisa diterima kembali dalam masyarakat.

Tidak berhenti dalam penyelesaian masalah, namun perlu memerhatikan pencegahan diskriminasi terhadap perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat. Penegakkan keadilan dan pemberian ruang yang setara ini memerlukan pendekatan yang tidak bisa dilakukan secara terpisah karena interseksionalitasnya. Selain itu, seperti Yael sarankan bahwa isu berkaitan dengan isu-isu lainnya, seperti ekonomi, struktur, infrastruktur, hukum, administrasi, dan lain sebagainya.

Sunarman menekankan pentingnya meletakkan dasar permasalahan disabilitas pada hambatan interaksi dan partisipasi yang bersifat kultural. Oleh karenanya, pendekatan melalui sektor kultural untuk mengubah perspektif tentang disabilitas, dimulai dari pemberdayaan di tingkat keluarga dan termasuk tatanan kebijakan agar tidak lagi menghambat kemandirian kelompok disabilitas.

Oleh karenanya, seperti yang disarankan Tati, perlunya penciptaan ruang baru seperti yang ia rencanakan dengan Forum Perempuan. Dalam ruang baru ini, kelompok marginal rentan dapat menyampaikan keluh kesahnya berkaitan dengan beban-beban ganda yang dihadapinya dan menyampaikan gagasan pembangunan komunitas yang lebih inklusif. Ruang ini juga harus menciptakan penguatan kapasitas dan literasi bagi kelompok marginal rentan agar dapat terlibat dalam advokasi lintas isu dan mendukung kemandiriannya sendiri sebagai partisipasi dalam penentuan solusi yang menyangkut hajat hidup mereka.

Lebih lanjut, ruang baru kolaboratif ini diperlukan sebagai kerangka gerakan bottom-up supaya mendorong agar kerangka analisis kebijakan turut menggunakan perspektif interseksionalitas pula. Kolaborasi ruang-ruang baru ini memungkinkan memberikan daya tawar pada lembaga pemerintahan agar dapat mengeluarkan kebijakan sosial nasional yang dapat melihat konteks identitas kelompok seperti masyarakat adat dan disabilitas.

Saksikan selengkapnya Plenary Session 3 dari the 7th International Conference and Consolidation on Indigenous Religion “Beyond Boundaries: Narratives of Resilience from Indigenous Women and Disability Communities”

Kontributor: Afkar Aristoteles Mukhaer